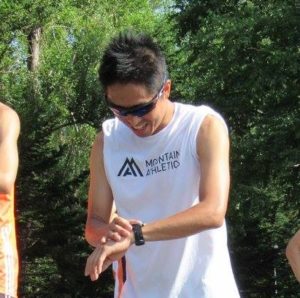

フルマラソンで3時間を切り、2時間台でゴールする「サブ3」。

私たち市民ランナー憧れの領域であり、全日本マラソンランキングによると、サブ3に到達する割合は

男性が上位3%

女性だと上位わずか0.4%

という、大変に高い難易度。

スピードとスタミナ、いずれも高いレベルで走ることができる走力が必要です。

そして3時間5分を切ってからの数分、マラソン巡航ペースをキロ当たり数秒/kmを上げるのが果てしなく遠く感じる場所でもあります。

サブ3を達成するために、何年も頑張ってる人は本当に多いと思います。

「4’15/km~4’20/kmでの巡航はまだしも、4’10/kmに近づくとマラソンペースとしては難しい…終盤大きく落ちてしまう」

そんな風に思うランナーも、いらっしゃるのではないでしょうか。

「生涯ベストとして、一度でも良いからサブ3したい!」

そうやって日々努力を重ねているランナーの皆さまが、何とかサブ3を達成するために基準となる走力、そしてサブ3に到達するための練習について解説していきます(^^)

目次

【解説動画】市民ランナーの憧れの領域!サブ3達成を実現するために!そのための攻略法と効果的な練習は、これだ!

記事の内容は、以下の動画でも解説しています!

サブスリー達成のために必要な、スピードとスタミナ

サブ3を達成するためには、レース全体を4’16/km平均で走り切らないといけません。

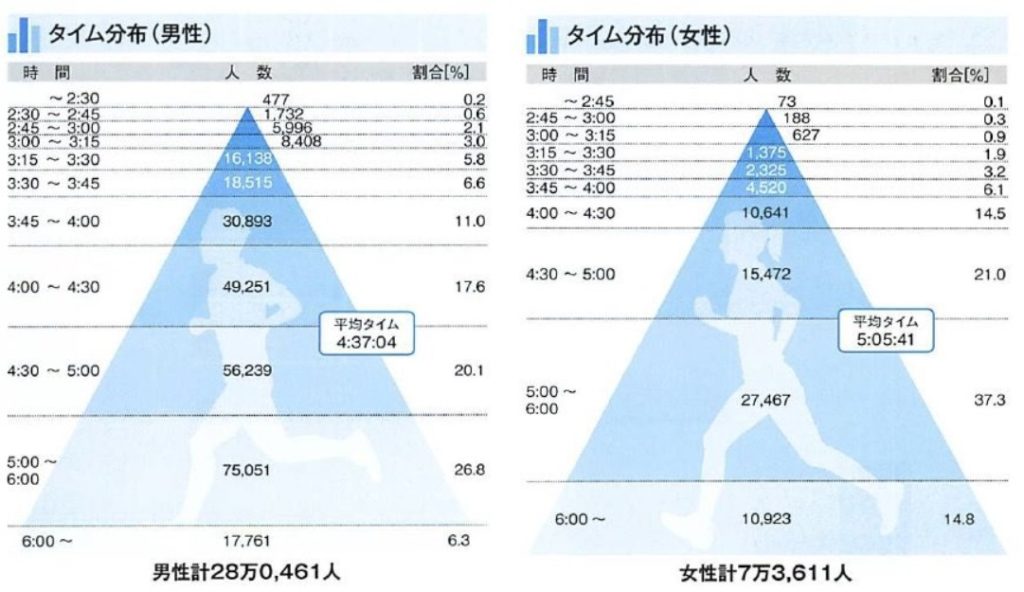

サブ3達成にギリギリ必要な、各距離の走力の目安をVDOT表から確認すると

サブ3を達成する為に必要な目安は、VDOT表から見れば54です。(正確には53.5)

5km 18’40(3’44/km)

10km 38’42(3’52/km)

ハーフ 1’25’40(4’03/km)

というタイムが、各距離で必要な大まかな走力の目安となります。

※VDOTについてはこちらの記事で詳しいです。

ただし実際にサブ3を狙うための巡航ペースは、終盤でのペースダウンを考慮して4’10/kmで少しずつ貯金をしながら進んでいくのが一般的。

したがって、

4’10/kmがMペースでもある程度余裕を持って進んでいける”VDOT55″

を目指すのが多くのサブ3を目指すランナーが目標とするレベルになります。

そうするとサブ3に向けて「挑戦するに値する」レベルのランナーになるための、各距離の目安は

5km 18’22(3’40/km)

10km 38’06(3’48/km)

ハーフ 1’24’18(3’59/km)

「サブ3にはハーフで1時間25分を切るのが目安」などと語られますが、4’10/kmをMペースとするには、VDOT上でもハーフ1時間25分を切るタイムが必要となってますね。

かなりのタイムが必要になりますが、スピードタイプのランナーであれば、短い距離ほど目安のタイムを上回っている方もいらっしゃると思います。

そしてスタミナタイプの男性ランナーや女性ランナーは、目安のタイムを下回っているかもしれません。

でも問題ありません。これからスピードアップを図りましょう。

サブ3レベルと言える練習としての目安は、

Eペースが4’34/km~5’10/km

Mペースが4’10/km

Tペースが3’56/km

Iペースは3’37/km

になりますが、これまで通りVDOTは自分の記録を当てはめていって「一番高いVDOT」を基準にして、自分に合った適切な練習を実施してください。

最も大事なのは特別な練習ではなく、VDOTを基にした日常の基礎練習です。

VDOTの記事でもご紹介しましたが、VDOTは自分のパーソナルトレーナーのように、練習の強度を教えてくれますからね。

現状の走力を把握し、中間目標を立てていく

前節で解説した通り、サブ3を目指すからといって、いきなりゴール地点にワープするような

VDOT54近辺のスピードで練習するのは誤り

です^^;

特にサブ3というのは多くの市民ランナーにとっての大目標となっていますので、サブ3を目指そう!と考えて、この記事を見ている方のVDOTも様々だと思います。

3時間一桁のベストタイムを持っている方から、現在のベストが3時間10分や15分・20分という方もいるでしょう。

サブ3.5を達成したばかりの方が「次はサブ3を目指す!」と思って(間を全て飛ばして笑)意気込んでこの記事を見ている方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

それはそれで、高みを目指す気持ちは素晴らしい事だと思います。

ただし、

急激に走力がアップしてサブ3を達成するという方は、非常にまれです。

未経験から走り始めた最初の1~2年を除き、走力というのは少しずつ、わずかずつ何年にもわたって漸増(わずかずつ増加)していくものです。

まずは

現状把握=自分の走力(VDOT)を確認

して「こんな感じで走力アップしていきたいな」という計画を、ザックリでも良いので立てましょう。

【参考例】3ヶ月後に本番を控えている場合

現状VDOT52(Mペース4’18/km)

↓1ヶ月後

VDOT53(Mペース4’22/km)

↓1ヶ月後

VDOT54(Mペース4’14/km)

↓1ヶ月後

VDOT55(Mペース4’10/km)

計画通りにいかない事も多いですが、当初考えていた通りに走力が順調に上がる方がまれです^^;

でもちゃんと現状把握して走力アップの計画を立て、練習メニューを決めて計画的にやっていく事が、自分の思っている期間に走力アップ出来なかったとしても、その後の飛躍に必ず繋がります(^^)

その上で、自分にとって必要な練習を積み上げていく事になります。

ランナータイプ別の練習メニュー

一概にサブ3を目指すにしても、

自分にとってサブ3のために何が足りないのか、どういう練習が必要なのかは各ランナーで違ってきます。

特にスピードタイプのランナーがやるべき事と、スタミナタイプのランナーがやるべき事では、練習メニューが全く違ってくると言っても過言ではありません。

それぞれのタイプについて、どのような練習が必要なのかを見ていきましょう。

スピードタイプのランナーがサブ3を達成する為に

スピードタイプのランナーとはいえ、練習で4’10/kmがジョグのように感じて長い距離を悠々と走れるランナーは少ないと思いますし、調子の悪い日であれば苦しく感じるペースですらあるでしょう。

そのため、スピードタイプのランナーにとってフルマラソン終盤のスタミナ強化は非常に重要ではありますが…

スタミナだけを強化するような練習だけでは、サブ3の達成は難しいと言えます

マラソンは総合力の勝負です。

スピードを伸ばす余地があるのであれば、スピードタイプのランナーがさらにスピードに磨きをかけることによって、4’10/kmがだいぶ楽になるほどスピードの底上げが出来る可能性もありますし、ランニングエコノミーの向上も忘れてはいけません。

なので、Vo2maxの向上という、車で言う”エンジン”自体を大きくする練習(インターバルなど)も引き続き、ある程度実施するのは良い取り組みです。

日々のWSや坂ダッシュ、レペティションも引き続き継続してください。

その上でメインとなるのは、

閾値(LT)やランニングエコノミー向上を狙う、トップスピードから少し遅めのペースで長い距離を走る練習

になります。

これはMペースで長い距離を走るための「スピード持久力」と言われる能力を高めます。

スピードタイプなら、通常の20分間閾値走やインターバルをはじめ、40分間走る閾値走などのアレンジメニュー

中距離をビルドアップをはじめ、様々なペースを駆使して走るミドル走(10~20km走)

Eペースでのロング走や、レースが近づいた時はレースペースでの30km~35km走(4’10/km)

練習ではEペースの上限~Mペースほどで長めの距離を走る意識…そんな練習が非常に効果的でしょう。

もちろん全ての練習が上記のような高強度の練習だと疲労と故障のリスクが高いですので、ジョグやEペースでのロング走やEペース~Mペース間での15km走など、低~中強度の練習も適宜入れていくのも「無事にレース当日までたどりつく」ために大事です。

サブ3達成するための練習は、日々故障や免疫力の低下と隣合わせ。怪我や病気でサブ3に挑戦すら出来なくなったら元も子もありません。

強度の高いサブ3レベルの練習に取り組む際には、今まで以上に怪我や病気に注意を払ってください。

脚に違和感や痛みを感じたら、ランオフによる休養や、エアロバイクによるクロストレーニングに変更・ポイント練習をジョグに変更、など臨機応変に対応してください。

本番1ヶ月前~3週間前は、4’10/kmでの30km~35km走をしっかりこなしておきましょう。

<サブ3達成のための参考練習メニュー>

月 ジョグ60分(坂or平地でのWS)

火 ジョグ60分(坂or平地でのWS)

水 閾値走20分+ジョグ5~6km、ペース走、変化走など

木 ジョグ60分(坂or平地でのWS)

金 休養

土 ロング走30km~35km(4’10/km~4’30/km、基礎構築期はEペース)、ミドル走15km~20km(ビルドアップや変化走などで、平均4’10/km~4’30/kmほど)

日 ジョグ120分~180分

※水曜日ポイント練習 参考例

2km毎にペースを変えて走る変化走(例えば4’00/km-4’20/kmで10km~12km等)

10km~15kmビルドアップ(5’00/km~3’50/km)

その他、「【実録】初サブ3達成までの練習内容」に記載しているようなポイント練習を参考にされても良いと思います。

各種ポイント練習に関しては、こちらの記事にて。

※週末ポイント練習 参考例

ロング走30km~35km(4’10/km~4’30/km、ジョグ)

15km~20km走(4’05/km~4’15/km)

駅伝・5km・10km・ハーフのレースを練習代わりに

スタミナタイプのランナーがサブ3を達成する為に

スタミナタイプのランナーにとって、レース終盤に大崩れせずにゴールまで粘り切るのは比較的大丈夫だと思います。

あるいは、サブ3に挑戦するまでに多くのレースを経験してきており、かつ、すでに数えきれないほど練習でロング走をこなしてきた”経験豊富”なランナーの方も、こちらに当てはまる事があるでしょう。

本番当日のペースが

4’12~4’13/km、ないしはもっと遅めのペースでネガティブスプリットを刻む

という戦略と、それに対応した練習。

そもそも

「4’10/kmというペースが本当に速くて無理なんだよ!」

という方がサブ3を狙うには、もうこれしかない^^;

筆者の初サブ3も、この戦略だった!

私(げん)はスピードタイプのランナーではありますが、サブ3を狙う時点で多くのロング走やレースの経験(約20レース)があったので

「4’10/kmを少しオーバーするようなペースでも多分、大丈夫。それよりもオーバーペースになって終盤に大撃沈するのが怖い」

と考えていました。

実際、私が初めてサブ3を達成したレースでは30kmまで5km毎に21分前後(4’12/km)のラップを刻み、30km以降は平均4’23/kmまでペースが落ちましたがサブ3達成しました。

スタミナタイプのランナーがやるべき事

スタミナタイプのランナーは、少しでも速いMペースでの巡航が可能になるためのトレーニングを意識的に多く実施する必要があります。

「じゃあトップスピードを伸ばせば良いですね!」

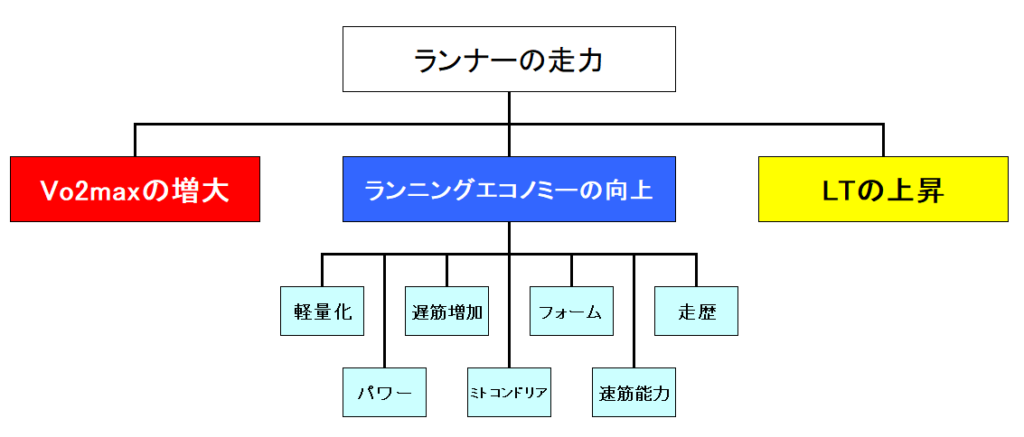

と考えがちですが、マラソンの巡航ペースを楽にするのはトップスピード(Vo2max)の向上だけではありません。

特に走歴の長いランナーにとっては、上記の

・ランニングエコノミーの向上

・LTの向上

が非常に重要になってきます。

エンジン(Vo2max)の大きさが変わらなくても、ランニングエコノミーとLTが上昇する事で

あら不思議!

速いペースが楽になり、長い距離を走れるようになるんです。

スタミナタイプのランナーは、遅いペースでのロング走やマラニックを好む傾向がありますが、それではサブ3に必要な練習とは言えません。

Vo2maxの強化もある程度実施しつつ、ランニングエコノミーとLTの向上をメインに考え、自分にとって不足していると思われる練習を優先してトレーニングメニューを考えていってください。

本番1ヶ月前~3週間前は、レースペースでの30km走か35km走をしっかりこなしておく事が大事です。

<サブ3達成のための参考練習メニュー>

月 ジョグ60分(坂or平地でのWS)

火 ジョグ60分(坂or平地でのWS)

水 閾値走20分+ジョグ5~6km、閾値走40分間、変化走など

木 ジョグ60分~90分(坂or平地でのWS)

金 休養

土 10km~15kmビルドアップ(5’00/km~4’00/km)や変化走

日 ロング走30km~35km(4’20/km~4’40/km、ジョグ)、ミドル走(4’10/km~4’20/km)

水曜日ポイント練習 参考例

2km毎にペースを変えて走る変化走(例えば4’00/km-4’20/kmで10km~12km等)

10km~15kmビルドアップ(5’00/km~4’00/km)

その他、「【実録】初サブ3達成までの練習内容」に記載しているようなポイント練習を参考にされても良いと思います。

週末ポイント練習 参考例

ロング走30km~35km(4’20/km~4’40/km、ジョグ)

15km~20km走(4’10/km~4’20/km)

10km~15kmビルドアップ(5’00/km~4’00/km)

駅伝・5km・10km・ハーフのレースを練習代わりに

まとめ

サブ3を達成する為の基準や計画、練習について解説してきました。

ようやく数年かけてサブ3に挑戦出来るような走力になったものの、何度かサブ3に挑戦して失敗し

(もうオレには、私には、無理なんだ。ここまでだ)

と思って、諦めてしまいがちな領域です。

しかし、マラソンというスポーツは

走歴が長くなればなるほど、急激に走力アップしにくい

ようになっています。

サブ3近辺のレベルになるために、たくさんの練習を積んで力を付けてきたはずですので、一気に壁を超えるというのは非常に難しくなっています。

何度か挑戦してダメでも諦めず、何年も何年も怪我なく適切な練習と挑戦を継続した人だけが、いつの間にかランニングエコノミーやLTがサブ3レベルに到達します。

そして気づけば4’10/kmで息が上がることなく、長く走る事が出来るスピード持久力を獲得し、30kmや35kmを通過しても全く落ちないスタミナを得る事が出来るんです。

諦めずに適切な練習を積めば、未経験から走り始めて10年は記録が伸びます!

もちろん加齢による様々な能力の低下はありますが、工夫と努力で補えます。

諦めるのは走り始めて、真面目に練習に取り組み始めて10年経ってから。

それまでモチベーションと練習を継続させる事が出来れば、生涯決して忘れる事の出来ない、初サブ3達成という感動のゴールを迎えられます!